Scritto da Alessandro De Rosa

14 minuti di lettura

Un abbozzo di un esito tragico della modernità politica

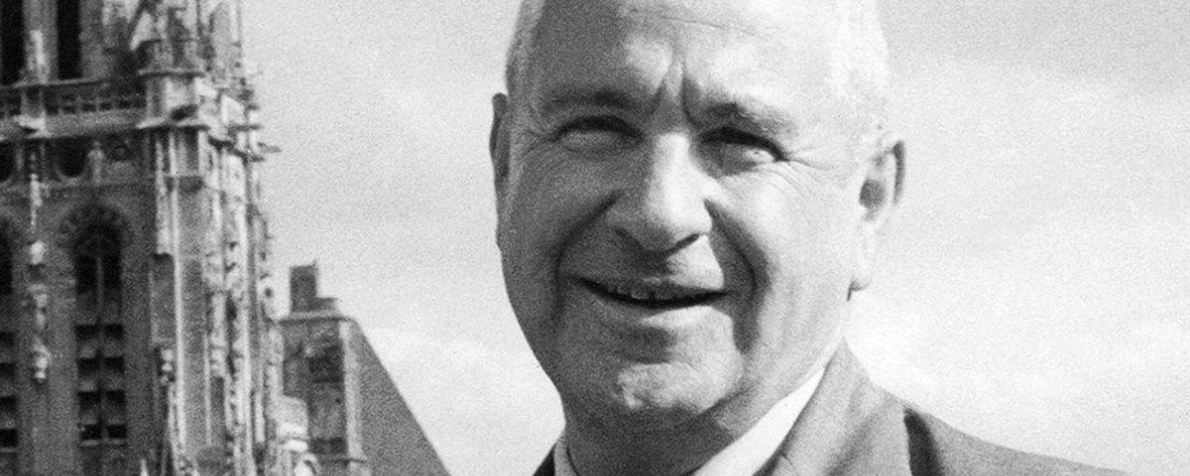

La figura intellettuale di Otto Kirchheimer (1905-1965), allievo di Rudolf Smend e di Carl Schmitt, è ancora oggi purtroppo poco interpellata e frequentata dalla filosofia politica italiana, sebbene per molti aspetti parte decisiva della sua produzione rappresenti una sorta di «peculiar amalgamation of Schmittism and Marxism»[1] che tanto avrebbe potuto generare, quale singolare modello originario di riferimento, decisivi risvolti in seno alla rivitalizzazione, nell’alveo della tradizione marxista, del pensiero di Carl Schmitt. Eppure, in questa sede, evitando di porre l’accento sulla vasta produzione giuridica di Kirchheimer interna al dissolvimento dell’ordinamento di Weimar – produzione decisiva proprio a partire dal confronto epocale col maestro Schmitt poi ricusato –, vorremmo provare a valorizzare un testo teorico di grande rilievo che completa la diagnosi politologica del giurista tedesco avanzata compiutamente a partire dal secondo dopoguerra in terra americana: esso è il celeberrimo articolo del 1966, pubblicato postumo, dal titolo The Transformation of the Western European Party System[2]; quest’ultimo rappresenta davvero il lascito politologico più importante che Kirchheimer avrebbe donato alla scienza politica contemporanea[3].

Il nucleo di tale testo è la trasformazione radicale incorsa dal secondo dopoguerra in avanti nella struttura dei partiti politici occidentali. Per comprendere tale assunto, è necessario per Kirchheimer ripartire dall’analisi del partito di massa affermatosi in Europa agli inizi del Novecento: il partito prebellico di integrazione di massa facilitò l’ingresso nel mondo politico istituzionalizzato delle masse fino ad allora espulse da qualsivoglia contesto decisionale. L’opposizione di principio era metodo politico tipico di questa forma partitica, ma tale pratica fu agevolata da un sostanziale respingimento, da parte del sistema politico esistente, delle istanze più forti e radicali delle masse politicizzate[4]. Per Kirchheimer, tale avvicinamento e compromesso fallì per un duplice motivo: da un lato, i partiti borghesi respinsero una completa integrazione dei partiti di massa all’interno delle istituzioni – generando uno stallo e una crisi dell’istituzione parlamentare –; dall’altro, gli stessi partiti borghesi a rappresentanza “classica” (fatta eccezione per il Centro tedesco e il Partito Popolare di Sturzo[5]) non riuscirono ad adeguarsi del tutto alla oramai affermatasi tendenza storico-epocale che democratizzava sempre più la vita politica degli Stati occidentali, di fatto mancando di passare all’unico stadio entro il quale sarebbero potuti entrare in competizione con i partiti di massa. Tale incapacità fu, per Kirchheimer, esiziale: «dopo la Seconda Guerra Mondiale il partito borghese vecchio stile, di rappresentanza individuale, divenne un’eccezione»[6]; ma al medesimo processo di erosione andò incontro il partito di massa, «prodotto di un’epoca in cui esistevano rigide divisioni di classe e strutture confessionali più differenziate»[7]. Quest’ultimo – e qui Kirchheimer davvero dà fondo alla sua acutezza nel modo più limpido – ha trasformato la sua vicinanza alle masse e ai suoi interessi in una vaghissima attenzione al “popolo”, trasformandosi in un partito definito “pigliatutto” (catch-all party). È quindi in seno agli sviluppi democratici della prima parte del secolo che sorge poi quel partito che sempre più ha come scopo, nella contemporaneità, the narrower political task e l’immediate electoral success[8].

«Abbandonando i tentativi di formazione intellettuale e morale delle masse, si sta spostando sempre più chiaramente verso la ribalta elettorale, rinunciando ad agire in profondità, e preferendo un più vasto consenso e un immediato successo elettorale. La più limitata attività politica e l’obiettivo elettorale immediato si differenziano notevolmente dai precedenti interessi generali; questi vengono oggi considerati controproducenti perché tengono lontani settori di una potenziale clientela nazionale»[9].

Kirchheimer non giunge, nel cercare le cause di tale trasformazione, alla solita – anche per lui – analisi strutturale della questione: se infatti il problema fosse legato solo al tasso di incremento dello sviluppo economico, la Francia dovrebbe pullulare di questa nuova forma di partito; né aiuta il ricorso alla continuità o alla discontinuità di un determinato sistema politico (per il giurista se fosse così la Germania e la Gran Bretagna dovrebbero porsi agli estremi, mentre mostrano un’analoga trasformazione). La domanda resta dunque inevasa: Kirchheimer vuole – o forse, all’altezza del suo discorso, può solo – descrivere e produrre un general trend del problema in essere. Il fulcro di questa trasformazione, allora, non può che essere la deideologizzazione che il catch-all party incarna icasticamente: essa «in campo politico comporta il trasferimento dell’ideologia da una struttura organizzativa chiaramente determinata e dotata di obiettivi politici ad una struttura di forze motivazionali utili ma per nulla necessarie, che operano nella scelta elettorale»[10]. Questa tendenza, tuttavia, che cerca gli elettori come clienti al fine di vender loro un prodotto commerciale, stride, una volta assunto il potere, con ciò che davvero il partito sarà costretto a fare; se infatti, nota acutamente Kirchheimer, il partito pigliatutto non possiede più (apparentemente) alcuna ideologia e parla all’individuo-massa esponendo pensieri vaghi e generalissimi, una volta al potere gli è imposta cautela e limitazione: scopre di non poter vendere a tutti il prodotto che aveva promesso.

Tale contraddizione è per Kirchheimer decisiva, giacché è solo da questa deideologizzazione che la massa è destinata a restare perennemente delusa ove puntualmente il ruolo critico del partito si trasformi una volta al potere in un sostegno al sistema. L’incondizionato, il vacuo universalismo, è il sistema. I partiti borghesi tradizionali e quelli di massa non possono far altro che accelerare la loro medesima trasformazione in partiti pigliatutto a vocazione maggioritaria al fine di sopravvivere: «Gli atteggiamenti degli elettori abituali […] rivelano le dimensioni dell’incongruenza tra la completa partecipazione ai processi sociali di una società orientata verso i consumi e il vecchio stile politico che si basava sui bisogni primordiali per sostenere la necessità di un mutamento politico»[11].

Vi è, inoltre, un ulteriore elemento assai visibile che differenzia il partito di massa da quello pigliatutto, e questo ha a che fare con l’integrazione tra il partito, il gruppo di interesse e l’elettore. Se infatti il partito di massa primonovecentesco basava la sua politica su un’ideologizzazione dell’intero elettorato – di fatto proponendo, attraverso le istituzioni liberali, un’integrazione delle masse alla vita politica –, l’integrazione del partito pigliatutto invece è assai più aleatoria. Per far sì che esso riesca davvero ad arrivare ai comuni cittadini «deve entrare in milioni di menti, come un oggetto familiare che svolge in campo politico un ruolo analogo a quello di una marca ben nota di un articolo di consumo di massa universalmente necessario e altamente standardizzato»[12]. Il problema di questo approccio è che l’elettore/consumatore può da un momento all’altro mutare il proprio voto preferendo il partito/marca che gli offre le medesime cose in modo più convincente; in tal modo, il controllo del partito sull’elettorato un tempo considerato “proprio” sfugge completamente, facendo sì che le regole che determinano il risultato della competizione elettorale siano completamente aleatorie. Il partito pigliatutto parla al “popolo” in quanto ente astratto, non sa più cosa significhi “conflitto di classe”, e per questo motivo il rapporto dei cittadini con il medesimo partito non può che essere discontinuo e parziale; non c’è da meravigliarsi, quindi, se «i fattori che possono determinare il risultato elettorale finale [siano] quasi infiniti, e spesso del tutto indipendenti dal comportamento del partito»[13]. Cosa resta a cui appigliarsi, per il partito che non ha più una presa sicura sull’elettorato (un tempo base sociale di appartenenza)? Naturalmente, il gruppo di interesse, il quale – che sia ideologico e/o economico – «può offrire riserve di massa di elettori facilmente accessibili»[14]. Eppure, tale argine alla dispersione aleatoria dei voti risulta essere solo apparente, poiché il gruppo di interesse, allo stesso modo del partito pigliatutto, mira solo al soddisfacimento dei propri scopi nel minor tempo possibile. Il paradosso quindi – solo apparente – è che i partiti di massa avevano un rapporto ben più saldo con i propri gruppi di interesse (riconosciuti e stabili), mentre i partiti pigliatutto grazie alla loro indeterminatezza ideologica attraggono disparati gruppi (spesso anche in conflitto tra loro) che alla prima sconfitta elettorale fanno venir meno il proprio appoggio; il gruppo di interesse stesso, d’altronde, per il medesimo meccanismo, «non deve puntare tutto sullo stesso cavallo», bensì tentare di avvicinarsi a più partiti pigliatutto per esser sicuro di poter difendere i propri interessi qualsiasi sia l’esito della contesa elettorale. La diagnosi è, allora, quasi completa:

«La trasformazione da organizzazione che combina la difesa delle posizioni sociali, la funzione di rifugio spirituale e di orientamento ideologico, a strumento che serve a scelte politiche limitate e di breve termine, espone il partito a tutte le incertezze dei fornitori di beni di consumo non durevoli: la concorrenza di una marca che presenta in modo più attraente un prodotto quasi identico»[15].

In tutto questo frastuono, l’elettorato ha sempre più la percezione che il detentore della sovranità sia altrove, ovvero che la collocazione internazionale del Paese conti ben più di qualsiasi linea di azione politica dei partiti pigliatutto; se «attraverso lenti rosate si offre la prospettiva di giorni felici a tutti i futuri clienti del partito»[16], gli elettori vengono per Kirchheimer sempre più portati a ragionamenti vaghissimi, i quali non sono altro che il velo necessario affinché i cittadini non vedano che la decisione sovrana non è più a discrezione assoluta dello Stato e del suo potere rappresentativo[17].

Quale resta allora, infine, la funzione del partito pigliatutto nell’elaborazione di una linea politica? Nel deserto apparentemente deideologizzante che produce il partito – in realtà inconsapevolmente ideologico, come ovvio – la linea non può che essere dettata dai leader della classe dirigente, sicché la visione della società del partito è totalmente appiattita sulla capacità dei membri più in vista del medesimo di produrre una qualche Weltanschauung, la quale è naturalmente destinata a mutare o perire al cambio della classe dirigente stessa. Ad una visione della società e della politica più o meno omogenea – la quale garantirebbe un reale dibattito interno a partire da un’assiomatica comune di fondo – si sostituisce la volontà di una perenne mobilitazione degli elettori, la quale diviene prova della bontà o meno di una qualsivoglia linea di azione politica all’interno del partito; non può non conseguire, allora, che «l’attenzione, sia del partito, sia in genere del pubblico, si concentra più chiaramente sui problemi di selezione dei dirigenti»[18]. La conquista della candidatura e dell’eventuale carica politica (con la possibilità di esercitare influenza attraverso il dibattito pubblico) diviene la preoccupazione esclusiva del partito pigliatutto; la conseguenza più evidente di tale trasformazione è che il cittadino trova ora nel partito una struttura remota, sempre più formale ed estranea.

Cosa resta allora dell’autorità del partito di massa nella struttura apparentemente non ideologica del partito pigliatutto? Ben presto si scopre, asserisce Kirchheimer, che la trasformazione dei partiti occidentali nella forma del catch-all party ha generato una conseguenza decisiva per il problema della decisione che permea compiutamente l’intera riflessione filosofico-politica del giurista di Heilbronn. Non è un caso, allora, che Kirchheimer concluda il saggio con una domanda che riguarda da vicino il nucleo portante del suo pensiero giuridico fin dai tempi di Weimar: qual è l’atteggiamento dei functional powerholder (i detentori funzionali del potere) nei confronti del catch-all party? L’intrigante barocco benjaminiano torna qui nella sua solita forma secolarizzata della burocrazia, dell’esercito e dell’industria, ovvero in quei detentori di una sorta di potestas indirecta che Kirchheimer ha sempre portato con sé nell’analisi giuridica e politica dello Stato moderno. Questi poteri indiretti vedono nella trasformazione del partito un’occasione irripetibile:

«Liberati dalle loro precedenti ingiustificate paure nei confronti delle posizioni ideologiche e delle prospettive future del partito classista di massa, i detentori funzionali del potere riconoscono ora il partito pigliatutto come strumento per garantire il consenso. In cambio della sua capacità di fornire una chiara base di legittimazione, i detentori funzionali del potere sono disposti, fino a un certo punto, a riconoscere le ambizioni di guida politica del partito. Prevedono che il partito eserciti alcune funzioni di mediazione nei rapporti tra i gruppi e che dia inizio a limitate innovazioni politiche. […] Il ruolo del partito politico nella società industriale occidentale è più limitato di quanto appare dalla sua posizione di preminenza formale. Nei suoi ruoli governativi funziona come coordinatore e come arbitro tra gruppi funzionali di potere. Nei suoi ruoli elettorali produce quella quantità limitata di partecipazione e di integrazione popolare richiesta per il funzionamento delle istituzioni politiche pubbliche»[19].

Un profondo scetticismo pervade questi passi – non è cosa insolita quando Kirchheimer deve tirare le fila dei suoi ragionamenti politologici[20] –; il rimpianto per la scomparsa del partito di massa non deve però sottrarre attenzione ad un aspetto ancor più importante, che tra le righe ancora una volta pone una corda tesa tra Schmitt e il suo sfrontato allievo. Oltre ad un atteggiamento pessimistico di fondo, Kirchheimer sottolinea gli evidenti limiti che la nuova configurazione del partito occidentale si trova ad affrontare: la sua trasformazione, in fondo, è la crisi della mediazione della rappresentanza politica. Vi è, in questi passi, un anelito che trapassa dalla nostalgia alla prognosi, come nei grandi scritti che incarnano la fine di un’epoca. Dietro la perdita del ruolo egemone dei partiti vi è la crisi del parlamento e di tutto il potere legislativo; un nuovo tipo di liberalismo ha allora preso forma, un liberalismo che partecipa attivamente alla vita economica delle società occidentali dismettendo la propria vocazione astensionistica, un liberalismo che finge di deideologizzare la politica affinché possa affermarsi come unica visione del mondo, avendo assorbito la lotta politica dei partiti di massa di inizio Novecento al solo fine di dissolverla in un falso proscenio nel quale le parti si contrappongono per fini puramente esteriori.

Kirchheimer, lo abbiamo già espresso, era oramai lontano dall’aspra polemica intorno alla costituzione di Weimar che l’aveva visto nei primissimi anni della sua produzione accettare la maggior parte degli assunti del bagaglio concettuale di Schmitt; egli giunse ad una posizione fieramente socialdemocratica (mai invero rinnegata), nella speranza che lo Stato liberale avrebbe portato un giorno, oltre alla democrazia formale, la società senza classi. Tale spinta progressiva era divenuta utopia, e il levamento prima incarnato dal nazionalsocialismo e poi dalla sbornia neoliberale del secondo dopoguerra palesava inquietanti affinità elettive. Kirchheimer aveva ben compreso che dietro la crisi del partito di massa e della sua correlata centralità non vi era un modello sociale, politico e giuridico pronto ad avvicinare il socialismo alla terra, ma il ritorno, mutatis mutandis, della reazione – stavolta incarnata dall’egemonia statunitense nei suoi più eterogenei rivoli. Non soltanto, quindi, l’allontanamento sia dal decisionismo che dalla svolta istituzionalista di Schmitt aveva generato un ripensamento del problema della decisione e della sovranità che aveva avvicinato il suo pensiero, in modo eterogeneo, a Kelsen e Benjamin, ma anche a partire dagli scritti politologici emerge tutto sommato riconfermata la linea socialdemocratica che Kirchheimer mai rigettò. Solo così possono stare insieme una certa nostalgia per il partito di massa nel laboratorio weimariano e il coevo e netto rigetto dei mille miscugli dell’impianto genealogico schmittiano.

Lo Stato moderno è all’afelio della sua orbita secolare: la sua massima distanza dal reale potere che incarna il nostro tempo è la tragedia con la quale Kirchheimer e Schmitt iniziarono a fare i conti. Il ricusato maestro, d’altronde, lo affermava icasticamente già nella celeberrima premessa del 1963 a Begriff des Politischen: «La porzione europea dell’umanità ha vissuto, fino a poco tempo fa, in un’epoca i cui concetti giuridici erano totalmente improntati allo Stato e presupponevano lo Stato come modello dell’unità politica. L’epoca della statualità sta ormai giungendo alla fine: su ciò non è più il caso di spendere parole»[21]; un’ingiunzione al silenzio degna, per pregnanza di significato, della settima proposizione del Tractatus wittgensteiniano. L’al di là dello Stato significa per Schmitt la riformulazione di una genealogia a partire dal nuovo binomio terra/mare; per Kirchheimer, l’abbandono di quell’utopia concreta del necessario negativo per la società senza classi. Il nuovo è, per il nostro giurista, anzitutto infrangimento della mediazione che il moderno porta con sé, con la svalutazione del ruolo dei partiti e l’estremizzazione della logica del profitto all’interno di istituzioni solo apparentemente neutre; quel compromesso tra socialismo e democrazia a cui egli anelava in pochi altri autori del Novecento risulta così tragico. Kirchheimer, nel suo peculiare antiformalismo giuridico – sul quale non è il caso qui di spendere parole – ha accettato la logica che muove la modernità politica, e ora acutamente ne vede il suo limite estremo: la neutralizzazione passiva e la deideologizzazione, che fanno trionfare nuovi poteri che dissanguano lo Stato invece che affermarlo in vista della sua trasformazione in senso socialista. Questa la svolta epocale di cui egli diviene interamente consapevole nel suo lungo esilio americano: il levamento dello Stato non è avvenuto grazie al socialismo, ma al modo di produzione capitalistico; è quest’ultimo che ha dissanguato le arterie del Leviatano, appropriandosi delle istituzioni che ne hanno rappresentato l’apogeo svuotandole di senso.

Questa, come già accennato, non è solo nostalgia per un passato che non tornerà più[22]; in un testo anch’esso pubblicato postumo, Private Man and Society, Kirchheimer certo torna a sottolineare the illusion of a margin of initiative da parte del cittadino comune in una società sempre più alienante, ma aggiunge, in relazione al rapporto tra l’uomo e le istituzioni/organizzazioni di massa:

«[…] Queste organizzazioni sono insufficientemente collegate al maggior problema della sua esistenza: il suo scopo nella vita. Anche se la società dei consumi del domani potrebbe esaudire i suoi ultimi desideri e, di conseguenza, fare ancor meglio nel crearne di nuovi, l’uomo-massa avrebbe ancora una possibilità di sottrarsi (to escape). La consapevolezza di questa sua incapacità di controllare il proprio lavoro è allo stesso tempo la misura della distanza dell’uomo-massa dall’essere irrevocabilmente inghiottito dalla società di massa»[23].

Vi è, quindi, anche nell’apparizione di una nuova riconfigurazione dell’assetto economico e politico del presente, una possibilità di fuga. La speranza – che è davvero utopia concreta –, figlia di una logica politica vetusta e alternativa a quella moderna, pronta ad esser immemorata, come Ernst Bloch e Walter Benjamin hanno insegnato: la resistenza. Ecco forse un’ulteriore riconfigurazione – qui davvero solo abbozzata – della nostra Eingedenken, la mémoire involontaire che torna al rimosso della Storia, al suo lato sconfitto nella miseria di ogni attualità, pronto a riemergere, eternamente presente nella sua assenza.

[1] Cfr. Otto Kirchheimer, An introduction to his life and work by John H. Herz and Erich Hula, in: Politics, Law and Social Change. Selected essays of Otto Kirchheimer, Columbia University Press, New York/Londra, 1969, p. X.

[2] Otto Kirchheimer, The Transformation of the Western European Party System, orig. in: Joseph La Palombara e Myron Weiner (a cura di), Political Parties and Political Development. Studies in Political Development, vol. 6, Princeton, pp. 177-200 [1966], ora in: GS, V, pp. 630-653; trad. it. di Ada Cavazzani, La trasformazione dei sistemi partitici dell’Europa occidentale, in: Giordano Sivini (a cura di), Sociologia dei partiti politici, il Mulino, Bologna, 1971, pp. 177- 201).

[3] Per la ricezione dell’articolo di stampo politologico senz’altro più importante del giurista, si veda Lisa Klingsporn, Kampf und Kompromiss, Otto Kirchheimers Analysen von Politik und Recht in der Rezeption, Nomos, Baden-Baden, 2023. pp. 179-246.

[4] Come ben arguisce l’autore, politicizzazione non significa già integrazione politica: «La partecipazione alla guerra, la lunga disputa sull’incidenza finanziaria degli oneri di guerra, i danni dell’inflazione, lo sviluppo dei partiti bolscevichi […] ed infine gli effetti della depressione sopravvenuta alla fine del decennio – tutti questi furono agenti molto più efficaci di politicizzazione delle masse che non la partecipazione saltuaria alle elezioni, alla lotta per l’allargamento del suffragio […], o, addirittura all’inquadramento nei partiti politici e nelle organizzazioni sindacali. Ma politicizzazione non significa integrazione politica; l’integrazione presuppone una volontà generale, da parte di una società, di offrire ed accettare una partecipazione politica a tutti gli effetti, per tutti i cittadini, senza riserve.». Cfr. Otto Kirchheimer, La trasformazione dei sistemi partitici dell’Europa occidentale, cit., p. 183.

[5] Anche l’evoluzione del partito cattolico con la nascita della Democrazia Cristiana rappresenta per Kirchheimer un contrappunto alla tendenza generale del secondo dopoguerra, giacché l’applicazione del catch-all party risulta fortemente limitata in Italia proprio dall’assetto tradizionale della società, il quale ancora produrrebbe divisioni politiche in base alla confessione religiosa. Cfr. ivi, p. 186.

[6] Ivi, p. 185.

[7] Ibidem.

[8] Già in un articolo del 1954 Kirchheimer aveva abbozzato tale analisi, elencando tre tipi moderni di partito: quello parlamentare (residuo del XIX secolo), quello democratico di massa e quello totalitario. Sebbene quest’ultimo si sia sviluppato sotto il nazionalsocialismo, il fascismo ed il comunismo, «la sua comparsa ha fortemente influenzato l’attuale vita di partito dei sistemi democratici». È interessante, a seguito di tale assunto, l’argomentazione che Kirchheimer produce: «Molte caratteristiche delle attività dei partiti attuali – l’uso crescente di appelli emotivi più che razionali, la formazione di un apparato dirigente non necessariamente intrecciato con l’istituzione parlamentare, e l’accentuazione posta sull’indottrinamento di partito più che sulla discussione all’interno del partito – può darsi esistessero in embrione precedentemente. Ma i moderni movimenti totalitari hanno portato ad una esasperazione di queste caratteristiche.». Ciò che risulta decisivo in questa argomentazione è, noi crediamo, un’ulteriore origine del partito pigliatutto, il quale allora è l’effetto congiunto delle innovazioni e delle radicali trasformazioni sia del partito di integrazione di massa che di quello totalitario. Il catch-all party deve la propria ribalta quindi sia al disfacimento del partito di massa – uscito sconfitto dall’ordine liberal-democratico riaffermatosi in modo deciso nell’Europa occidentale a seguito della seconda guerra mondiale – sia all’eredità dei partiti totalitari; questi ultimi possono sì essere ideologicamente lontani dalle istanze democratiche egemoni nel secondo dopoguerra, ma hanno trasferito la struttura del loro funzionamento al nuovo modello di partito che risulta egemone nelle società occidentali odierne. Cfr. Otto Kirchheimer, Parteienstruktur und Massendemokratie, orig. in: «Archiv des öffentlichen Rechts», LXXIX, pp. 301-325 [1954], ora in: GS, V, pp. 223-248; trad. it. parziale dalla versione inglese di Giorgio Grossi, Struttura di partito e democrazia di massa in Europa, in: Silvano Belligni (a cura di), Il partito di massa. Teoria e pratica, Franco Angeli, Milano, 1975, pp. 111-122; p. 112.

[9] Otto Kirchheimer, La trasformazione dei sistemi partitici dell’Europa occidentale, cit., p. 185.

[10] Ivi, p. 188.

[11] Ivi, p. 192.

[12] Ibidem.

[13] Ivi, p. 193. Ancora: «Non si è certi di quale sarà l’effetto di una trasmissione televisiva, né si sa se il contesto stesso della trasmissione non abbia determinato un’esposizione troppo debole per assicurare un atteggiamento che durerà fino alle elezioni.». Ibidem.

[14] Ibidem.

[15] Ivi, p. 195.

[16] Ivi, p. 197.

[17] «Questi programmi possono implicare proposte di azione in diverse fasi operative. Ma le proposte concrete rischiano sempre di contenere promesse troppo specifiche. Le precisazioni devono essere mantenute ad un livello di generalità sufficiente per non trasformarsi da armi elettorali a macchine di assalto contro il partito che le aveva costruite.». Ibidem.

[18] Ivi, p. 198. Ancora, poco oltre: «La scelta dei candidati per una legittimazione popolare come titolari di uffici pubblici appare così la funzione più importante dell’attuale partito pigliatutto.» Cfr. ivi, p. 199.

[19] Ivi, p. 200 (corsivo di chi scrive).

[20] A riprova di ciò, la conclusione dell’articolo summenzionato del 1954 esprime una medesima Stimmung: «The democratic mass party has at least two advantages. It is subject to the principle of free political competition which reduces the risks inherent in it. And it further appears to be the only organization making available to wide strata of the population not merely an occasional share […].». Cfr. Otto Kirchheimer, Party structure and mass Democracy, cit., pp. 267-268.

[21] Carl Schmitt, Premessa, in: Id., Il concetto di “politico”, cit., p. 90.

[22] Del nostro stesso avviso Buchstein, il quale rigetta l’interpretazione pessimistica che fin dai curatori dell’antologia inglese del 1969 degli scritti di Kirchheimer pare essersi affermata; il taglio critico degli scritti politologici di Kirchheimer si comprende attraverso l’influsso dei massimi esponenti dell’Istituto di ricerca sociale (su tutti, Horkheimer), citati frequentemente. Cfr. Hubertus Buchstein, Enduring Enmity. The Story of Otto Kirchheimer and Carl Schmitt, translated by Sandra H. Lustig, Transcript Verlag, Bielefeld, 2024. pp. 466-467.

[23] Otto Kirchheimer, Private Man and Society, orig. in: «Political Science Quarterly», LXXXI, no. I, pp. 1-24 [1966], ora in: PLSC, pp. 453-477; p. 477 [traduzione di chi scrive].